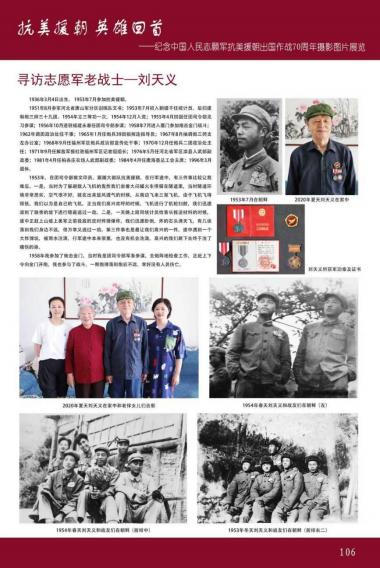

记志愿军老战士、共产党员刘天义与妻子张雅芳

作者:李百超

在波澜壮阔的中国共产党党史中,有一页页由无数英雄儿女用热血与忠诚书写的壮丽篇章。他们或许并非尽人皆知,但他们的名字和事迹,如同璀璨星辰,共同照亮了民族复兴的征程。刘天义,一位出生于 1936 年3 月的普通中国人,正是这万千星辰中的一颗。他的人生轨迹,与共和国的峥嵘岁月紧密相连,从抗美援朝的烽火,到东南沿海的对峙,再到地方建设的热潮,处处留下了他作为一名共产党员坚实的脚印。而在他身后,始终站立着一位默默奉献的伴侣——妻子张雅芳。她用理解与支持,共同谱写了这段感人至深的家国篇章。

一、青春赴戎机,战火中初炼成钢。

1951 年 8 月,年仅 15 岁的刘天义怀揣着保家卫国的壮志,参军入伍,成为河北省唐山军分区训练队的一名文书。文字的严谨与军旅的磨砺,初步塑造了这名年轻战士的品格。然而,真正的考验还在远方——朝鲜战场。1953 年 7 月,当朝鲜停战协定即将签署,但战火尚未完全平息之际,刘天义同志肩负着使命,踏上了异国的土地。他作为统计员,被提拔为干部,并归建至威名赫赫的炮兵第三师三十九团。在团司令部担任文印员、统计员的工作,看似身处后方,但在"钢铁运输线"上,危险无处不在。行军途中的三次深刻记忆,成为了他朝鲜战场上最生动的注脚。

第一次,是生死一线的误判。闷罐火车为躲避空袭,藏身于隧道,

恶劣的空气迫使战士们出来"放风" 。当三架低空飞行的飞机掠过,年轻的战士们误以为是己方战机,欢呼雀跃。然而,迎来的却是密集的机枪扫射。千钧一发之际,刘天义同志与战友们迅速翻滚至路旁坡下,侥幸生还。第二次,是与死神擦肩。夜晚,他陪同统计员为首长报送材料。行至半途,山坡上美军此前投下的定时炸弹轰然爆炸。巨响震天,乱石穿空。他们迅速卧倒,飞溅的石块就落在身边不远处。第三次,则是苦中作乐的写照。行军疲惫,风尘仆仆,能洗个澡成了奢望。当他们发现一个被雨水注满的巨大弹坑时,欣喜若狂,纷纷跳入其中,痛痛快快地洗去了满身的泥泞与疲惫。这个充满戏剧性的场景,展现了志愿军战士在极端艰苦环境下的革命乐观主义精神。

战火的洗礼,不仅没有吓倒刘天义,反而锤炼了他的意志。因工作出色,他于 1954 年荣立三等功,并在同年 12 月光荣加入中国共产党。这对他而言,是政治生命的开始,是终身奋斗的誓言。

二、东南御前线,炮声中践行使命。

1955 年4 月,刘天义同志随部队光荣凯旋回国,但军人的使命并未结束。他先后担任团司令部见习参谋、参谋,并于 1956 年 10 月随部队进驻福建永春,直面台海前线。

1958 年,震惊世界的"炮击金门"战斗打响。此时,已升任团司令部军务参谋的刘天义,亲历了这场特殊战役。在一次前往炮阵地检查工作时,恰逢开炮命令下达。震耳欲聋的炮声就是战斗的号角,他也亲身参与了这次炮击。战斗中,敌军一发炮弹在炮位后方不远处爆炸,险象环生,所幸未有人员伤亡。这段经历,让他从朝鲜战场的地面防

空,转换到海岸炮击的对敌斗争,丰富了其军事生涯的维度。

三、政治工作展才华,宣传战线谱新篇。

随着军队建设的需要,刘天义同志的才能得到了更全面的发挥。 1962 年,他调至团政治处任干事,开启了政治工作的新篇章。1965年 1 月,他担任炮兵39 团指挥连指导员,成为基层官兵的思想引领者和生活贴心人。1967 年8 月,他被抽调至炮三师支左办公室工作,经历了特殊时期的锻炼。1968 年9 月,其出色的政治工作能力得到上级认可,被调任福州军区炮兵政治部宣传处干事,后于 1970 年12月升任炮兵二团政治处主任。

宣传工作需要敏锐的洞察力和扎实的笔头,这为他后续的履历奠定了基础。1971 年 9 月,刘天义同志迎来了军旅生涯的一个高光时刻,担任解放军报社驻福州军区记者组组长。这意味着他从军事、政工干部,进一步成长为军队新闻宣传战线的一员。他的笔,开始记录和宣扬部队的英雄事迹与建设成就,在意识形态领域为巩固国防贡献力量。

四、贤内助撑起半边天,伉俪情深共担当。

在刘天义同志戎马倥偬的岁月里,妻子张雅芳用自己独特的方式诠释着家国情怀。这位思想进步、格局宏大的老党员,以"巾帼不让须眉"的担当,默默支撑起家庭的重担。随军生活中,她根据战备需要走南闯北,无怨无悔地支持丈夫献身国防事业。每当夜深人静,对丈夫安危的担忧时常萦绕心头,但她始终将这份牵挂化为支持的力量,从不因家务琐事让丈夫分心。在她身上,我们看到了新中国女性特有

的坚韧与豁达,正如那句朴素的赞誉:"军功章也有她的一半功劳。"张雅芳同志的付出,不仅是个人情感的体现,更是那个年代无数军人家庭无私奉献的缩影。

五、解甲归桑梓,地方建设续华章

1976 年5 月,刘天义同志转业回到家乡河北,任河北省军区滦县人武部副政委,继续为国防后备力量建设发光发热。1981 年 4 月,他调任柏各庄农场人武部副政委。1984 年 4 月,刘天义同志的工作岗位再次发生重要转变,他出任唐海县总工会主席。从军营到地方,从带兵到服务职工,他迅速转换角色,将部队中培养出的严谨、负责、关心群众的精神带到新的工作岗位。他深入基层,了解职工诉求,维护职工权益,努力为地方的经济社会发展与和谐稳定贡献力量。

1996 年 3 月,刘天义同志正式退休。从 1951 年参军到 1996 年退休,他为党、为国家、为人民奉献了整整四十五个春秋。

结语:回顾刘天义同志的一生,是一部跟随党、跟随军队不断成长的奋斗史。他是抗美援朝的亲历者,是东南沿海斗争的参与者,是军队政治工作和宣传战线的实践者,也是地方建设的奉献者。他在隧道口的机智避险;在定时炸弹旁的临危不乱;在弹坑水塘里的苦中作乐;在厦门前线的炮火轰鸣;在宣传岗位上的笔墨耕耘;在工会工作中的为民服务……每一个片段,都映照出一名共产党员对党的无限忠诚,一名革命军人对国家的勇敢担当,一名人民公仆对群众的深厚情谊。而在他身后,张雅芳同志用一生的理解与支持,诠释了"贤内助"的深刻内涵。他们夫妇的故事,共同构成了一幅完整而动人的时代画

卷。他并非时刻冲锋在最前线的尖兵,却是在不同岗位上默默奉献、恪尽职守的"螺丝钉"。正是千千万万个如刘天义般的党员、战士和干部,以及无数个如张雅芳般默默支持的家庭,共同构筑了我们事业最坚实的基础。他们的故事,是党史长卷中朴实而动人的一页,值得我们永远铭记与传颂。英雄不老,精神长存!

延伸 · 阅读

- 2025-08-06满园春色花争艳 漫天秋